Léo Marchutz

Par Amos Booth

« Il n’y a pas de ponts qui permettent d’accéder à mon travail.» (1)

Il y a des hommes qui naissent un crayon ou un pinceau à la main, d’autres sont timides, obstinés, sensibles, intègres, doux, doués, profonds, justes, humbles, fiers, naïfs et vulnérables. Léo Marchutz était tout cela à la fois. Son cas vaut une détour. Le connaître, c’était succomber au charme de son authenticité ; lui rendre justice est une tâche infiniment difficile, tant l’homme et son œuvre sont complémentaires et étonnamment contrastants.

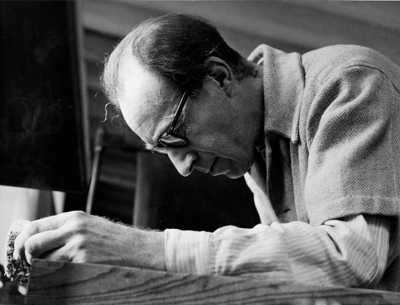

Léo Marchutz travaillant sur sa presse lithographique

Né en 1903 à Nuremberg, ville natale de Hans Sachs, des Maîtres Chanteurs et d’Albrecht Dürer, royaume où régnait encore le Zeitgeist du siècle des lumières, une culture éclairée, et un optimisme fondé sur l’intelligence, le travail, et la tolérance. Léo Marchutz, enfant prodige arrive un jour sans crier gare, dans une famille tout à fait comme les autres, comme si le destin s’acoquinait avec le hasard pour « tester » la tranquillité d’une « famille sans histoire ». Le grégarisme de ses condisciples, et nul doute de ses deux frères, ne fait, paraîtrait-il, qu’intensifier son tempérament farouche. A onze ans, dépité de se voir refuser le microscope qu’il convoitait pour satisfaire sa passion pour les sciences naturelles, il tourne son regard vers sa belle ville natale, ses églises, ses musées, et les trésors qu’ils recèlent. Résolument « visuel », il « s’abreuve » de leur beauté qui le console, sans doute, d’une solitude qu’il ressent sans la comprendre.

Des récits qu’il a faits de cette première période des sa vie émerge le portrait classique de l’artiste « outsider », qui, aux prises avec un monde étranger, trouve refuge, compensation, et un bonheur certain dans la découverte du monde sensible. C’est à travers cette découverte qu’il (re)trouvera l’immense compassion pour l’humanité qui le caractérisera et qui présidera à la création de nombreuses œuvres en commençant par la quarantaine de grandes toiles religieuses qui tapissent les murs de sa chambre et qui, en passant par le chef d’œuvre lithographié de l’évangile de Saint Luc (1944-1949), culminera en 1972 dans une merveilleuse exposition à l’abbaye de Sylvacane et les « Crucifixions » de ses dernières années.

Le vocable allemand, Genius, signifie à la fois « créativité et « ange gardien » (Schutzengel). Marchutz possédait les deux. « Ange gardien », son père l’est : était-ce la conséquence de sa « mauvaise conscience » d’avoir refusé au jeune Léo le microscope qui a fait consentir ce père de laisser son fils abandonner à seize ans les bancs de l’école pour se consacrer à la peinture ? Un enfant juif que l’on risquerait de confondre avec une grenouille de bénitier ? La lumière pas encore éteinte d’une tolérance bon teint du 18ème siècle ? La reconnaissance bien ancrée dans la conscience allemande de la puissance géniale d’un Mozart ou d’un Goethe ? Ou simplement l’amour paternel qui comprenait un fils plus obstiné que lui ?

Toujours est-il que le jeune Léo obtient gain de cause sur toute la ligne, et c’est lui qui éconduit les uns après les autres les trois professeurs de peinture qu’on lui propose. Ses toiles transportées à Berlin par un cousin se vendent. L’un des acheteurs, le célébrissime directeur de théâtre, Mas Reinhardt, en lui adressant une lettre élogieuse, apporte un soutien considérable à la cause du jeune Léo. Son père accepte de financer ses études d’autodidacte, de rat de musées, d’homme libre de tout, sauf de l’étreinte intransigeante de la Muse.

[...]